Es gibt zwei Dinge, die mich wahlweise nerven oder amüsieren, wenn ich – was ich davon abgesehen eigentlich gerne tue – Natur-Dokumentationen ansehe. Das eine sind die filmischen Werke, die von Anfang bis Ende mit einem überpompösen, dröhnend-pathetischen Orchestermusikteppich unterlegt sind. Kompositorisch irgendwo zwischen dem »Gladiator«-Soundtrack und Wagners »Walkürenritt«, aber lieblos und ohne jegliche Höhepunkte oder irgendwelche hängenbleibenden Melodien herunterkomponiert, Hauptsache permanent an- und abschwellend und Dramatik suggerierend, wo im Bild gar keine ist. Eine Knospe erblüht – *dröhn*. Eine Elefantenmutter säugt ihr Kalb – *dröhn*. Meditativer Kameraschwenk über die Baumkronen des Dschungels – *dröhn*. Ich habe mich schon öfter gefragt, ob diese Art Musik ohne menschliches Zutun von einem Doku-Soundtrackgenerator erzeugt wird, oder ob tatsächlich Menschen aus Fleisch und Blut hinter dem Gedudel stehen. Viel schöner ist doch die Natur, wenn der Mensch die Klappe hält, die Geigen und Trompeten schweigen und die Waldwanderer ihre Boombox zu Hause lassen.

Das andere ist der inflationäre Gebrauch des Wortes »spektakulär«. Wäre es nicht so ungesund, könnte man ein Trinkspiel daraus machen und sich jedesmal, wenn der Off-Sprecher etwas als »spektakulär« bezeichnet, einen Dokuschnaps hinter die Binde kippen. Spektakuläre Berggipfel, spektakuläre Blauwale, spektakuläre Vogelschwärme, bla, bla, gähn. Für mich ist spektakulär ein Gafferwort, es bezeichnet das Aussehen von Dingen, aber nicht ihr Wesen. Als rein spektakulär würde ich Dinge bezeichnen, zu denen Menschen anreisen, um hauptsächlich Handyfotos zu machen, aber nicht, um das Gesehene oder Erlebte wirklich zu spüren oder zu erleben, sich davon durchfluten zu lassen, Erhabenheit oder Ehrfurcht zu empfinden. Spektakulär sind meist die Dinge, die man nur zum Zweck des Zeigens herumzeigt. Aber die Aufmerksamkeit für Spektakuläres ist oft nur ein oberflächliches »Wow!« und ich denke, sie ist auch flüchtiger und vergänglicher als nachhaltige Beeindruckung, die zudem meines Erachtens nicht immer mit der schieren Bildgewalt oder dem realen Ablauf von etwas Erlebtem verknüpft sein muss.

Ed: Do you own a video camera?

David Lynch, »Lost Highway«

Renee Madison: No. Fred hates them.

Fred Madison: I like to remember things my own way.

Ed: What do you mean by that?

Fred Madison: How I remembered them. Not necessarily the way they happened.

Mir selbst kommt das Wort »spektakulär« in letzter Zeit sehr oft in den Sinn, wenn ich Bilder sehe, die von A.I.-Bilderzeugungsplattformen generiert wurden. Ein Hirsch in einer New Yorker Straßenschlucht, perfekt vom farbigen Licht der Leuchtreklamen in Szene gesetzt. Surreal verfremdete Astronautenselfies, hyperrealistische Portraits, knallbunte Landschaften. Spektakulär. Und natürlich muss man sich Gedanken darüber machen, dass die fotorealistische Erzeugung komplett erfundener oder gefälschter Bilder imstande ist, den Beweischarakter der Fotografie endgültig zu meucheln, denn selbst mit Photoshop war die glaubwürdige Bildmanipulation bislang immerhin noch einigermaßen zeitaufwendig und durch visuelle Unstimmigkeiten oder digitale Artefakte oft bei genauerem Hinsehen noch als solche erkennbar. Das wird nun wohl radikal anders. Auch in meinem Beruf als Grafik-Designer mache ich mir daher Gedanken darüber, ob und inwieweit A.I.-generierte Inhalte meine Tätigkeit verändern, eingrenzen oder gar überflüssig machen werden. Von den Auswirkungen auf andere Berufe oder die Gesellschaft als Ganzes mal ganz abgesehen.

Aber viele der Motive – nicht alle – die ich jeden Tag sehe, sind eben bloß »spektakulär«. Ich betrachte sie, bin kurz beeindruckt und spüre dann trotz der gekonnt berechneten Pixel eine gewisse Leere. Wo ist die Idee? Es sieht super aus, monumental, realistisch oder künstlerisch, die Perspektive stimmt, das Motiv könnte man sich ausdrucken und aufhängen, es wäre ein Eyecatcher als Poster, als Motiv für eine Werbekampagne oder eine Doppelseite im Editorial eines Hochglanzmagazins. Aber es fehlt mir oft der zündende Funke, die Kreativität unter der Oberfläche.

»The concept of ›artistic‹ creativity is deeply philosophically contentious, and hinges on twin issues of randomness and understanding.

(…) computers are currently unable to create truly random data. And some people might argue that it’s that element of randomness that is itself the spark of human creativity – adding something that no-one else could or has added before. An AI cannot do that.

Similarly, although AI may be able to fool a human into thinking a given poem, painting, etc., was written by another human, that’s not the same as that piece of ›creative art‹ having genuine meaning. An AI will give you an endless number of outputs based on what you put in – but it won’t understand them. It has no concept of why you should be compared to a summer’s day, other than that string of words appeared in another piece of text it analyzed. To an AI, all creative inputs and outputs are merely data.

But that’s not necessarily a bad thing, because innately-creative humans can work with that data.«

»Can Artificial Intelligence Be Creative?« by Craig Wisneski, Co-Founder & Head of G&A, Akkio

Das liegt sicher auch daran, dass ein derart erzeugtes Bild immer nur so gut sein kann, wie die sog. »Prompts«, also die eingegebenen Sprachbefehle, aus denen die A.I. dann das Bild generiert. Je präziser, detaillierter und eindeutiger diese formuliert werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Endergebnis ungefähr der Erwartung oder Vorstellung entspricht, die der User im Kopf hat. Das erinnert mich ein bisschen an eine etwas vernachlässigte Unzulänglichkeit der »Replikatoren« im Star-Trek-Universum: Auf den ersten Blick klingt die Möglichkeit verlockend, sich einfach vor einen Ausgabeschacht stellen zu können, zu sagen »Computer! Earl Grey, heiß!« oder »Computer! Ein Bananensplit!« und *bsst* materialisiert sich jedes gewünschte Getränk oder Gericht in Sekundenschnelle. Aber ein/e wahrer Teeliebhaber*in heutzutage würde vermutlich Dutzende Teeläden abklappern, etliche Sorten Earl Grey probieren, bis die eine Marke, Provenienz oder Ernte gefunden ist, die ihm/ihr am besten schmeckt. Das Bananensplit mit oder ohne Sahne? Die Banane noch fest oder etwas weicher gereift? Die Soße aus Milchschokolade oder Zartbitter? Aus welchem Anbaugebiet soll der Kakao stammen? Mit Streuseln, und wenn ja, welche? Die simplen Prompts in dieser populären Weltraum-Utopie blenden aus, dass das Ergebnis – sofern der User nicht entweder im Replikator zuvor seine persönlichen Schlemmerpresets gespeichert hat oder für den Computer vor der Essensausgabe erstmal minutenlang alle relevanten Parameter für seinen Genusswunsch aufzählt – ein unfassbar langweiliger Einheitsbrei wäre. Jeder Kaffee schmeckte gleich, jedes Stück Apfelkuchen wäre identisch. Ein bisschen so, wie in einem Restaurant, bei dem auf der Weinkarte nur »Rotwein« und »Weißwein« steht.

Sicherlich bin auch ich gut beraten, mir sowohl in meinem Beruf als auch privat die Fähigkeit anzueignen, solche Bildgeneratoren (oder auch andere A.I.-Konsolen für textliche und assistive Anwendungen) zielführend zu bedienen, ansonsten verlöre ich den Anschluss an eine bedeutsame und disruptive technische Entwicklung. Aber ich glaube, genauso wichtig ist es, die Fähigkeit zu erlernen oder zu pflegen, wie die selbst generierten medialen oder künstlerischen Outputs einzigartiger und weniger austauschbar und nicht nur oberflächlich beeindruckend werden. Ich glaube, das Wichtigste dabei ist eine »subkutane Kreativität«, die bisweilen auch eine gewisse Bedenkzeit braucht, bevor die Beschreibung des gewünschten Outputs formuliert wird. Denn aus meiner Sicht wird es auf Dauer schnell langweilig, aus dem Stegreif Prompts zu formulieren, die lediglich ein »spektakuläres« Ergebnis hervorbringen. Für eine originelle oder innovative Idee, die nachhaltig aus der Bilderflut herausragt, muss man manchmal durchaus tief in die Materie einer Aufgabenstellung eindringen, ein tragfähiges Konzept entwickeln, eine Idee sorgfältig durchdenken, Ansätze auf Schwachstellen abklopfen oder einen wirklich genialen Geistesblitz haben, ehe man an die Umsetzung geht – egal, ob sie danach von Hand geschieht oder durch eine A.I. Ein Facebook-Account z.B., der mich regelmäßig mit wunderbaren Bildideen überrascht, gehört dem Amerikaner Geoffrey Hudson, und auch die A.I.-Experimente auf dem Twitter-Account von Sebastian Baumer finde ich sehr spannend, etwa sein Thread zu real nicht existierenden Speisen.

»It’s easy for AI to come up with something novel just randomly. But it’s very hard to come up with something that is novel and unexpected and useful.«

John Smith, Manager of Multimedia and Vision at IBM Research

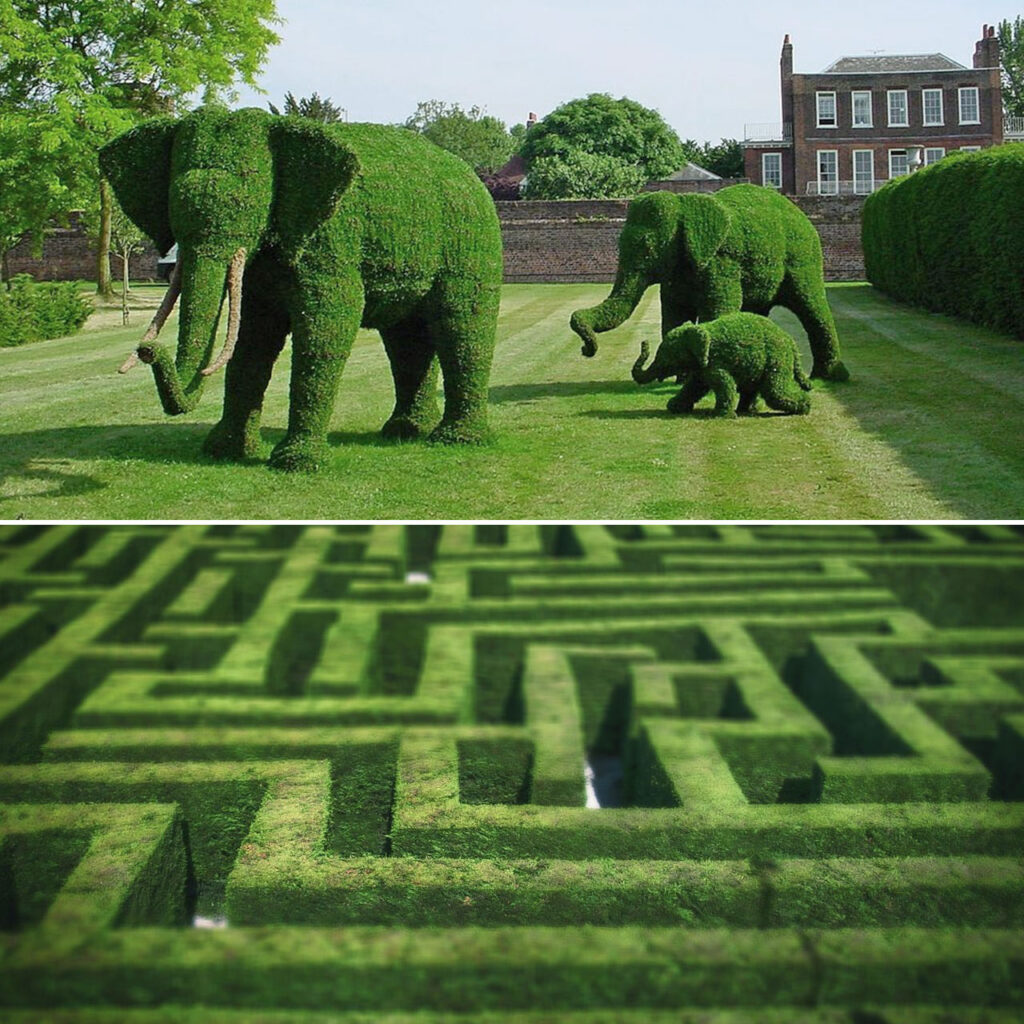

Ein schönes Beispiel für die Kraft dieser Art der Kreativität fand ich in einem Twitter-Thread zum 43-jährigen Jahrestag des Kinostarts der Verfilmung von »The Shining« durch Stanley Kubrick. Der Thread ist insgesamt sehr lesenswert, aber ein Detail verdeutlicht sehr schön, was ich als »subkutane Kreativität« bezeichnen würde: In der Literaturvorlage, dem Originalroman von Stephen King, befindet sich auf dem Grundstück der Anlage des Overlook-Hotels, neben dem Weg zu einem Roque-Spielfeld, eine Fläche mit Hecken in Form verschiedener Tiere:

»›Gefallen dir die Tiere?‹ fragte Wendy. ›Das nennt man einen Kunstgarten.‹ Hinter dem Pfad, der zur Roque-Anlage führte, standen Hecken, die man zu den verschiedensten Tieren zurechtgeschnitten hatte. Danny, der scharfe Augen hatte, erkannte ein Kaninchen, einen Hund, ein Pferd, eine Kuh und drei größere Tiere, die wie spielende Löwen aussahen.«

Stephen King: »Shining«, Paperback, Bastei-Lübbe (1984)

In Kubricks Film tauchen diese Heckentiere nicht auf. Er entschied sich während der jahrelangen konzeptionellen Arbeit an dem Film stattdessen für ein Heckenlabyrinth. Das Labyrinth ist das Zentrum für den legendären, genialen Showdown des Films, in dem Jack Torrance seinen kleinen Sohn Danny mit einer Axt, humpelnd und umnachtet, durch einen nächtlichen Schneesturm verfolgt und sich in den Gängen des Irrgartens rettungslos verläuft.

Würde man hingegen einer A.I. lediglich den kompletten Text von Stephen Kings Roman zugänglich machen (jedoch entweder in einem Paralleluniversum, in dem zwar Heckenlabyrinthe existieren, nicht jedoch Kubricks Verfilmung – oder zumindest in einem Setting, in dem sich die A.I. Kubricks kreative Idee nicht aus ihrer Trainigsdatenbank »abgucken« kann) und für sie anschließend Prompts formulieren, die den Roman ohne weiteren äußeren Impuls bebildern oder ein Skript für seine Verfilmung erstellen sollten, erhielte man sicherlich eins ums andere Mal vielfältige, wunderschöne, unheimliche oder grausige Ergebnisse. Beeindruckend. Spektakulär.

Aber eins bekäme man – zumindest derzeit – wohl nicht:

Ein von der A.I. generiertes Ergebnis, in dem sie zur alternativen Visualisierung der Hotelanlage ein Heckenlabyrinth vorschlägt.

In unserer sozialistischen Weltraumzukunft dient Nahrungsaufnahme vor allem der Energiezufuhr des Körpers. Solche von dir beschriebenen Geschmacksverfeinerungen werden als bourgeoise Konterrevolution gebrandmarkt und führen zum umgehenden Ausschluß aus der Sternenflotte.

Oder man betrachtet es aus einem anderen Blickwinkel: der Replikatorfraß führt dazu, dass man traditionell zubereitete Genüsse um so mehr zu schätzen weiß:

Captain Jean-Luc Picard:

This the ’46?

Robert Picard:

’47. You’ve been drinking too much of that artificial stuff. What do you call it? Synthehol? Spoiled you. Ruined your palate.

Captain Jean-Luc Picard:

On the contrary. I think that syntherol heightens one’s appreciation for the genuine article.

(Star Trek TNG, S04E02, »Family«)