Ich habe mir vor einigen Tagen eine neue Digitalkamera gekauft. Anlass war ein Knipserlebnis während meines hier bereits erwähnten jüngsten Dänemarkurlaubs auf der Insel Fanø. Es gibt an der Südspitze der Insel eine Sandbank, auf der sich bei Ebbe Dutzende Seerobben räkeln. Wenn man als Inselbesucher*in den Gezeitenkalender hinzuzieht, kann man zeitlich passend den betreffenden Strand aufsuchen und zu Fuß noch etwa einen Kilometer bis in die Nähe dieser Sandbank laufen, um das regelmäßige Naturschauspiel zu betrachten. Die Robben räkeln sich dort nämlich nur deshalb in aller Seelenruhe, weil sie genau wissen, dass die neugierigen menschlichen Beobachter*innen nicht direkt bis zu ihnen vordringen können: ihre Sandbank bleibt nämlich trotz Ebbe durch eine recht tiefe Meerwasserfahrrinne vom Strand getrennt, so dass keine/r der Gezeitenbesucher*innen näher als etwa 100 Meter an sie herankommt. Ein paar sehr neugierige der Flossenfüßer wagen es bisweilen, sich von der Sandbank zu Wasser zu lassen und bis auf etwa 10 Meter ans »Menschenufer« heranzuschwimmen. Das gibt dann immer ein besonderes Hallo bei den Zweibeinern und ich bin sicher, wenn die Robben Smartphones oder Kameras hätten, würden sie sicher den einen oder anderen Schnappschuss von den Touristenscharen machen.

Umgekehrt passiert das natürlich reichlich. Fast jede/r der Robbenspotter*innen versucht mit dem Handy oder Fotoapparat die sonnenbadenden oder heranschwimmenden Tiere zu knipsen – so auch ich. Mein iPhone hat einen 2fachen optischen Zoom und so dachte ich, das würde ausreichen, um aus der gegebenen Entfernung einigermaßen scharfe Beweis- und Ergötzungsfotos zu erstellen. Doch leider liefert die Optik, so gut sie im Alltag für allerlei Knipsereien von nah und fern zu sein scheint, bei der anspruchsvolleren Robbenablichtung nur unzureichende Ergebnisse. Man erkennt zwar, was das Motiv zeigt, aber von detailreicher Abbildung kann keine Rede sein, es läuft auf unscharfe, sich im Sand sonnende Klumpen hinaus.

Damit war ich unzufrieden und beschloss, mir für Reise und Urlaub nach etlichen Jahren erneut eine Digitalkamera zuzulegen, um künftig besser in die Ferne fotografieren zu können. Ein anständiges Zoomobjektiv sollte sie haben, von einem renommierten Hersteller sein und zudem handlich, klein und schön leicht, damit das zusätzlich mitgeführte Equipment bei Ausflügen nicht zur Last fällt. Nachdem ich online ein passendes und gut bewertetes Modell recherchiert hatte, galt es »nur noch« die derzeitigen Verfügbarkeitsimponderabilien aufgrund gestörter Lieferketten, mangelnder Lagerhaltung oder großer Nachfrage zu überkommen und alsbald – es war am 13. September – konnte ich die Kamera postalisch entgegennehmen. Zum unverzüglichen Einfriemeln und Vertrautmachen mit dem neuen Gerät gehörte neben der Lektüre der Bedienungsanleitung, dem Aufladen des Akkus und einigen ersten intuitiven Bedienungsversuchen auch das Einfädeln der mitgelieferten Trageschlaufe in die am Gerät befindliche, ins Gehäuse eingelassene Öse. Nach ein paar schweißtreibenden Dröselversuchen mit den bloßen Fingern merkte ich: so wird das nix, ich brauche ein spitzzinkiges Werkzeug. Da ich ohnehin am Küchentisch saß, wurde ich gleich in der Besteckschublade fündig: meine Pellkartoffelgabel mit ihren drei nadelspitzen Zinken schien mir dafür perfekt geeignet – und so war es auch. Nach dem gelungenen Einfädeln probierte ich noch etwas mit der Kamera herum und ging dann zu anderen Beschäftigungen, inklusive Haus- und Erwerbsarbeit über.

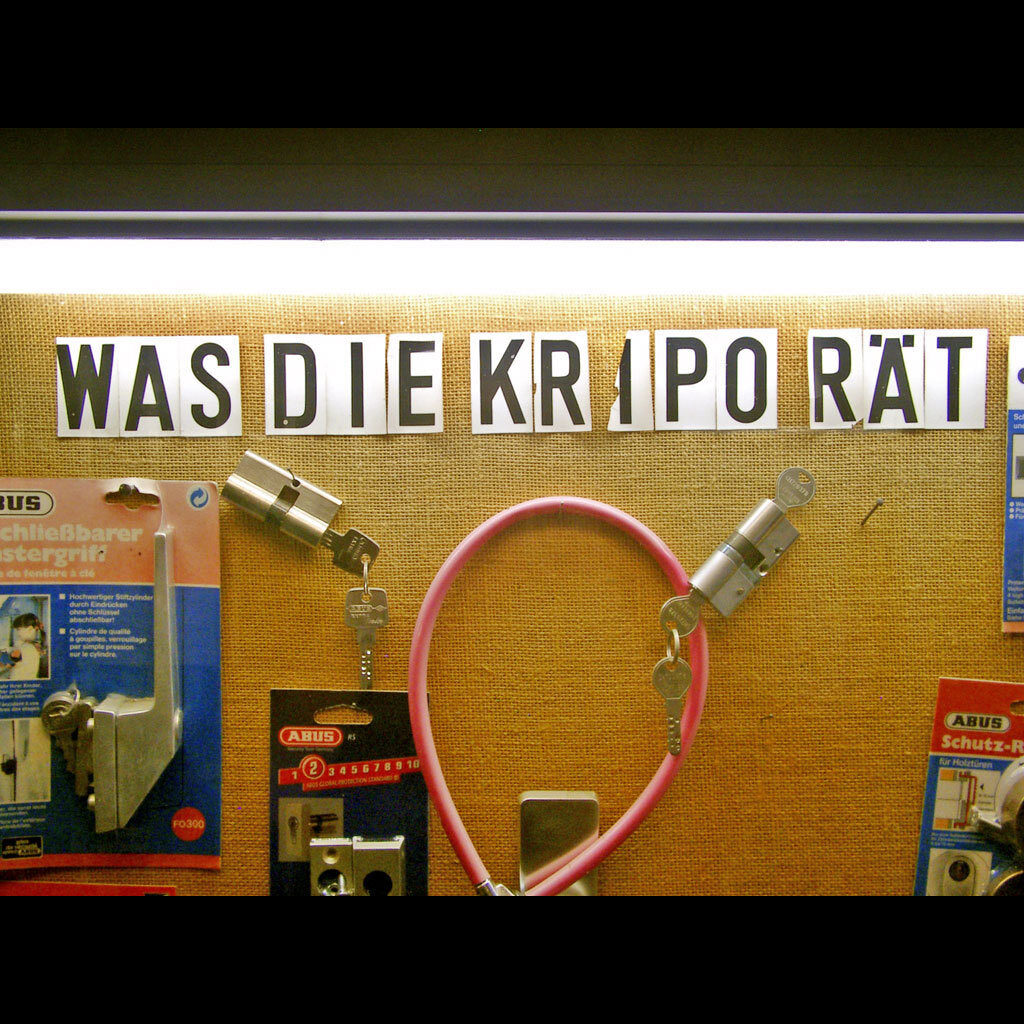

Als ich nach getaner Arbeit den Küchentisch aufräumen wollte, die Kamera und die Bedienungsanleitung verstauen, mein Laptop, tagsüber benutzte Trinkgefäße sowie Notizbuch und andere Arbeitsutensilien auf- und abzuräumen, fiel mir ein, dass ja auch die Pellkartoffelgabel wieder zurück in die Schublade gehörte. Aber sie war weg. Nicht auf dem Tisch, nicht unter dem Tisch. Nicht in der Besteckschublade, nicht in einer anderen Küchenschublade, nicht im Geschirrspüler, im Brotkorb, in der Laptoptasche, in der Kameraschublade, im Bedienungsanleitungsordner, im Mülleimer, auf dem Schuhschrank, im Bad, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer. Nirgends. Verlor ich den Verstand? Hatte ich einen Filmriss? Besaß ich am Ende gar keine Pellkartoffelgabel und hatte nur mit einem Phantombesteck hantiert?

Ich zweifelte an meinem Geisteszustand und grübelte noch bis abends beim Fernsehen auf dem Sofa über das rätselhafte Verschwinden nach. Auf ZDFinfo lief eine Dokumentation, in der ganz normale Bürger*innen wie Du und ich in lebhaften Farben schilderten, wie sie UFOs begegnet waren. Einige der Interviewten waren nach eigenen Angaben sogar von Aliens entführt worden, mit Traktorstrahlen auf die Raumschiffe transportiert, in eine andere Galaxie auf einen fremden Planeten verschleppt und dort allerlei seltsamen und zum Teil unangenehmen Untersuchungen unterzogen worden. Vielleicht, dachte ich, entführen Aliens ja hinter unserem Rücken auch menschliche Gebrauchsgegenstände, um sie auf ihren Heimatplaneten zu untersuchen. Am hellichten Tag beamen sie mit unsichtbaren Traktorstrahlen Pellkartoffelgabeln, Eierschneider, Füllfederhalter, Tesaroller, Nagelfeilen, Knirschschienen, Nasenhaarschneider und andere kleinteilige Dinge unbemerkt, lautlos und am hellichten Tag in ihre Flugscheiben und hinterlassen ratlose Exemplare der Spezies homo sapiens, die noch tagelang in ihren Behausungen umherirren und vergeblich nach den gezeugnappten Utensilien suchen.

Die Irritation aufgrund des verschwundenen Dreizacks hielt noch einige Tage an, dann beschloss ich, sie hinter mir zu lassen. Aktuell hegte ich keine Pellkartoffelzubereitungsabsichten und sobald sich welche abzeichnen sollten, würde ich eben in den sauren Neuanschaffungsapfel beißen müssen, so sonderbar es auch wäre.

Heute ist der 22. September. Wie an jedem Werktag beginnt meine Arbeitsroutine mit dem Herrichten des Homeofficearbeitsplatzes am Küchentisch und mit der Zubereitung eines Kaffees. Hafermilch kommt hinein, also muss umgerührt werden. Ich öffne zum Zwecke der Entnahme eines Teelöffels meine Besteckschublade und da liegt sie: meine Pellkartoffelgabel. Obenauf, nicht versteckt, verdeckt oder untergehoben. Es ist dieselbe Besteckschublade, die ich seit dem 13. September eigentlich täglich mehrmals benutzt habe, auch gestern abend noch. Das letzte Ausräumen des Geschirrspülers ist drei Tage her. Ich habe keine Kinder und keine Haustiere, hatte keinen Besuch (außer dem Mann, und der hatte während seiner Anwesenheit nachweislich weder Pellkartoffeln zubereitet noch Kamerahalteschlaufen eingefädelt) und Handwerker oder Einbrecher waren auch nicht hier. Und Einbrecher, die was bringen! Das ist ja noch unrealistischer als Aliens.

Die Entführungsopfer aus der UFO-Doku hatten genau dasselbe berichtet: dass sie nach ihrer Verschleppung bewusstlos an genau dem Ort abgelegt wurden bzw. erwachten, an dem sie sich unmittelbar vorher befanden. Okay, das trifft jetzt hier nicht exakt zu, denn die Gabel verschwand vom Küchentisch, wo sie benutzt wurde und tauchte neun Tage später in der Schublade, wo sie hingehört, wieder auf. Es sind also sehr nette Aliens, finde ich, sehr ordnungsliebend und hilfsbereit. Falls sie mal einen schmutzigen Teller kidnappen, würde mich wirklich brennend interessieren, ob sie ihn vielleicht sogar hinterher sauber abgewaschen wieder in den Geschirrschrank zurückteleportieren.