Die ersten Buchstaben, an die ich mich erinnern kann, waren die eines ABC-Lernspiels. Die kleinen quadratischen Kunststoffkärtchen zeigten jeweils auf der einen Seite einen schwarzen Großbuchstaben, auf der anderen Seite die einfarbige Zeichnung eines Gegenstandes, der mit diesem Buchstaben begann. Mein Onkel, damals Grundschullehrer, lehrte mich mit diesem Spiel lesen, noch bevor ich vier Jahre alt war.

14 Jahre später, Mitte der Achtziger Jahre, brachte die Popband »Art Of Noise« das Album »In Visible Silence« heraus. Auf dem Cover war der Name der Band in fotografierten »Accidental Letters« zu lesen. Das inspirierte mich und ich zog mit meiner kleinen Analogkamera los, um für eine Weile auf Schritt und Tritt mein eigenes Alphabet dieser Art zu knipsen. Die Fotos habe ich immer noch, lediglich die Buchstaben B, L und U fehlen, ob die Abzüge verschollen sind oder ich sie aus unbekanntem Grund nicht fotografiert habe, ist ungewiss.

Etwa zeitgleich pflegte ich meine selbst aufgenommenen Mixtapes mit sogenannten »Rubbelbuchstaben« zu beschriften. Es gab einen dicken Katalog der Firma Letraset mit hunderten verschiedener Alphabete, natürlich jedes in verschiedenen Schriftgrößen erhältlich und ich hatte etliche dieser Beschriftungsbögen in meinem Besitz. Oft verfremdete ich Buchstaben, indem ich mit einem feinen Skalpell Teile davon noch vor dem Aufrubbeln entfernte oder aus Segmenten mehrerer Buchstaben verschiedener Schriften neue, eigene Lettern zusammensetzte. Einige derart beschriftete Cassetten haben die Jahre überstanden, aber meine Rubbelbuchstabenphase war irgendwann vorbei.

Auch heute in meinem Beruf als Artdirektor und Grafik-Designer habe ich fast täglich mit Buchstaben zu tun. Es macht mir Spaß, für Kunden mit Schriften zu gestalten, Texte zu setzen oder Medien damit zu layouten. Ganz besonders mag ich die Recherche nach einer passenden Schrift, wenn ein Kunde ein neues Logo für sein Unternehmen oder ein neues Produkt in Auftrag gibt. Welche Schrift sieht »maritim« aus (z.B. für einen Kunden aus dem Bereich Schiffsautomation) oder »juristisch« (etwa für eine Anwaltskanzlei)? Ich kann stundenlang die Datenbanken der Schriftanbieter durchsuchen, um nach einem Font zu suchen, der die Branche und das Image des Kunden mit dem neuen Logo typografisch auf den Punkt bringt und ich denke, meist gelingt mir das ganz gut.

Doch die Arbeit mit Schriften in meinem Job bewegt sich meistens auf dem Gebiet der »glatten« Typografie. Professionelle Fonts haben detailliert und präzise ausgearbeitete Buchstabenformen und obwohl es auch tausende Schriften gibt, die »handgemacht« oder »grungy« gestaltet sind, sieht ein und derselbe Buchstabe immer stets 100% gleich aus oder aber ein Algorithmus wechselt beim Tippen zufällig zwischen mehreren leicht unterschiedlichen Formvarianten desselben Buchstabens, so dass organische Variationen in Wörtern simuliert werden, aber es bleibt eine Simulation – berechnet, technisch und artifiziell.

Und genau an diesem Punkt beginnt meine Begeisterung für besondere Schriften und außergewöhnliche Buchstaben. Ich finde Formen, Schriftzüge und Beschriftungen eigentlich am interessantesten, wenn sie zum Unikat werden. Entweder hat sich ein Laie, ein professioneller Schriftmaler oder ein Gestalter speziell für die zu lösende Aufgabe oder Anwendung eine individuelle Lösung einfallen lassen und diese umgesetzt, mit absichtlich eigens kreierten Lettern und/oder unvermeidbaren, handwerklich bedingten Formabweichungen – oder die Schriftformen bekamen nachträglich durch äußere Einflüsse wie z.B. Verwitterung einen einzigartigen Look. Dann fangen Buchstaben für mich an, Geschichten zu erzählen, die über den dargestellten Text hinausgehen.

Manchmal erkennt man handgezeichnete Schriften sofort, aber bisweilen sind sie auch gut getarnt. Ein Beispiel dafür sind die Titel der deutschen Fernsehserie um die hessische »Familie Hesselbach« aus den 1950er Jahren. Hier enthüllt nur genaueres Hinsehen, dass diese tatsächlich von Hand erstellt wurden, da sich einzelne gleiche Buchstaben formal ganz leicht voneinander unterscheiden. Interessant für typografische Erbsenzähler, aber visuell eher unaufregend.

Interessanter wird es, wenn die Besonderheiten der Buchstaben und Schriftzüge kaum mehr zu übersehen sind. Spätestens seit ein Smartphone mein ständiger Begleiter ist, knipse ich auf jeder Reise, auf alltäglichen Wegen, im Urlaub, beim Einkaufen oder auf Ausflügen typografische »Sehenswürdigkeiten« und poste diese auch unregelmäßig hier im Blog (siehe die Linkliste zu den bisherigen Beiträgen am Ende dieses Postings) und ich möchte im Folgenden mal eine ganze Reihe davon vorstellen, die ich thematisch etwas übersichtlicher gruppiert habe.

Eyecatcher

Dies sind Fundstücke, die eine (manchmal nur kleine) typografische Besonderheit aufweisen, die eindeutig zum Hingucker wird. Mich begeistert immer wieder der Erfindungsreichtum der Skandinavier bei der Formgebung des kleinen Buchstabens »g«, aber auch ein »Buchstabenfriedhof« mit ausgemusterten Leuchtbuchstaben oder das Logo eines dänischen Zimmermanns, der sich mit kindlicher Experimentierfreude jeglichen branchenüblichen Konventionen widersetzt.

Eingeritzt

Bei manchem Naturspaziergang finden sich außer narbigen Liebesgleichungen gelegentlich auch noch andere typografische Botschaften in der einen oder anderen Baumrinde, die zum Nachdenken über die Urheber oder auch zum Gruseln anregen.

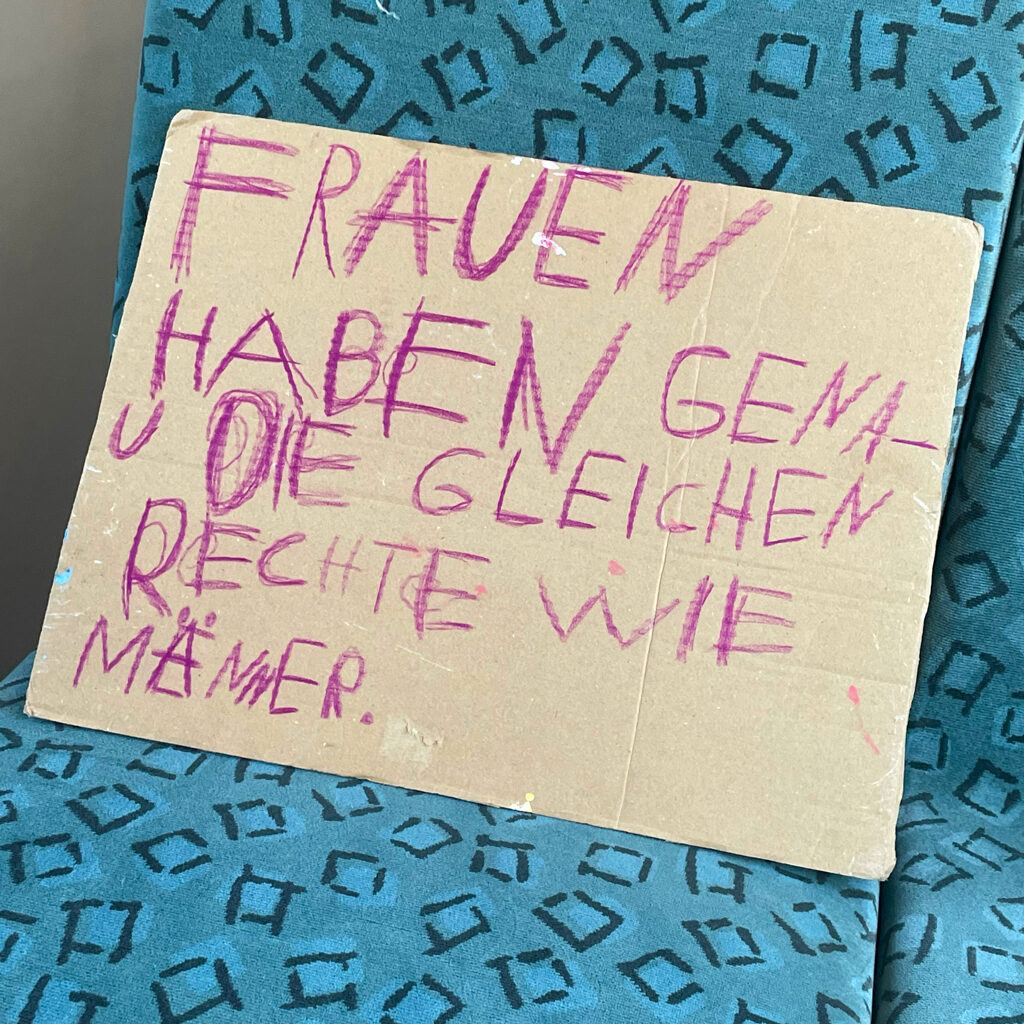

Handgeschrieben

Hier ist der Inhalt meistens nicht von der Form zu trennen. Wer hat das wohl geschrieben? In welcher Stimmung war die schreibende Person und inwiefern hat sich ihre Gemütsverfassung vielleicht auch auf die Form der Buchstaben ausgewirkt? Ist das noch »Graffiti« oder irgendwas anderes? Auf jeden Fall sind es sehr persönliche Botschaften.

Eigenwillig

Hier ist der Hintergrund der kreierten Buchstaben und Schriftzüge schon etwas professioneller: der Absender betreibt ganz offensichtlich ein Gewerbe und möchte seine potenziellen Kunden darauf hinweisen oder darüber informieren. Jedoch ist weder typografisches Know-how vorhanden noch ist der Urheber willens oder in der Lage, Geld in professionelle Gestaltungshilfe zu investieren. Und demzufolge buhlen schließlich ungelenke Botschaften und schiefe selbstgebastelte Logos um die Gunst der Kundschaft – auffallend sind sie aber allemal.

Unvollkommen

Hochprofessionell ist der Anspruch, edel die Materialien, teuer die Anbringung (zumindest bis auf das letzte Beispiel). Und doch unterlief den Buchstaben während bzw. nach der Anfertigung oder Installation ein Missgeschick, das erst auf den zweiten Blick auffällt, daher ist diese Bildergalerie mit Erläuterungen versehen.

Ausgelassen

»Hereinspaziert, meine Damen und Herren! Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Jedes Los ein Gewinn!« – auf der Kirmes, dem Jahrmarkt, der Dult, dem Schützenfest tummeln sich die handgefertigten Schriftzüge der Schausteller zuhauf und versuchen die vergnügungswilligen Besucher zu Buden und Fahrgeschäften zu locken. Fröhlich und auffällig muss es sein. Und möglichst bunt.

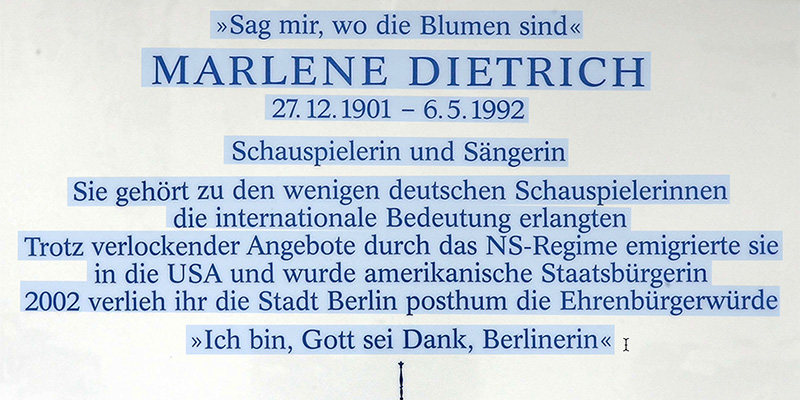

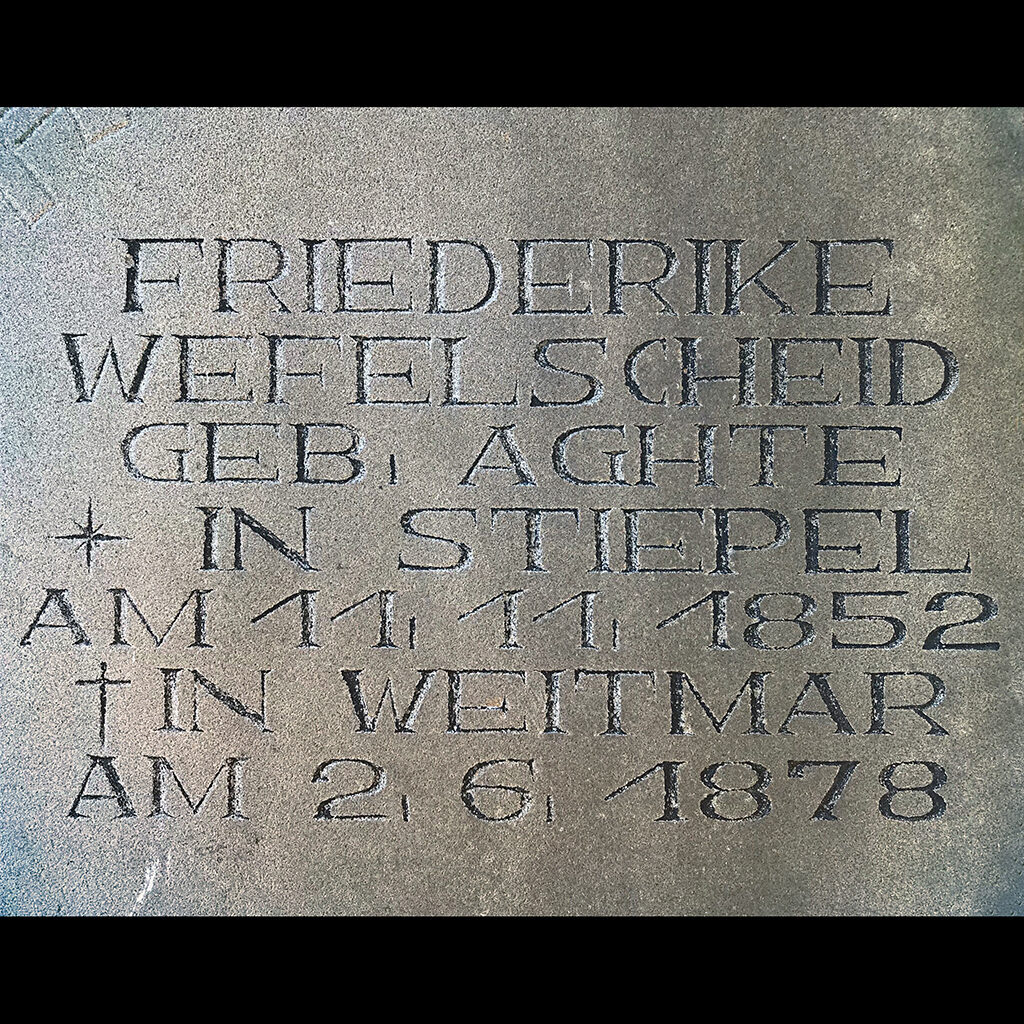

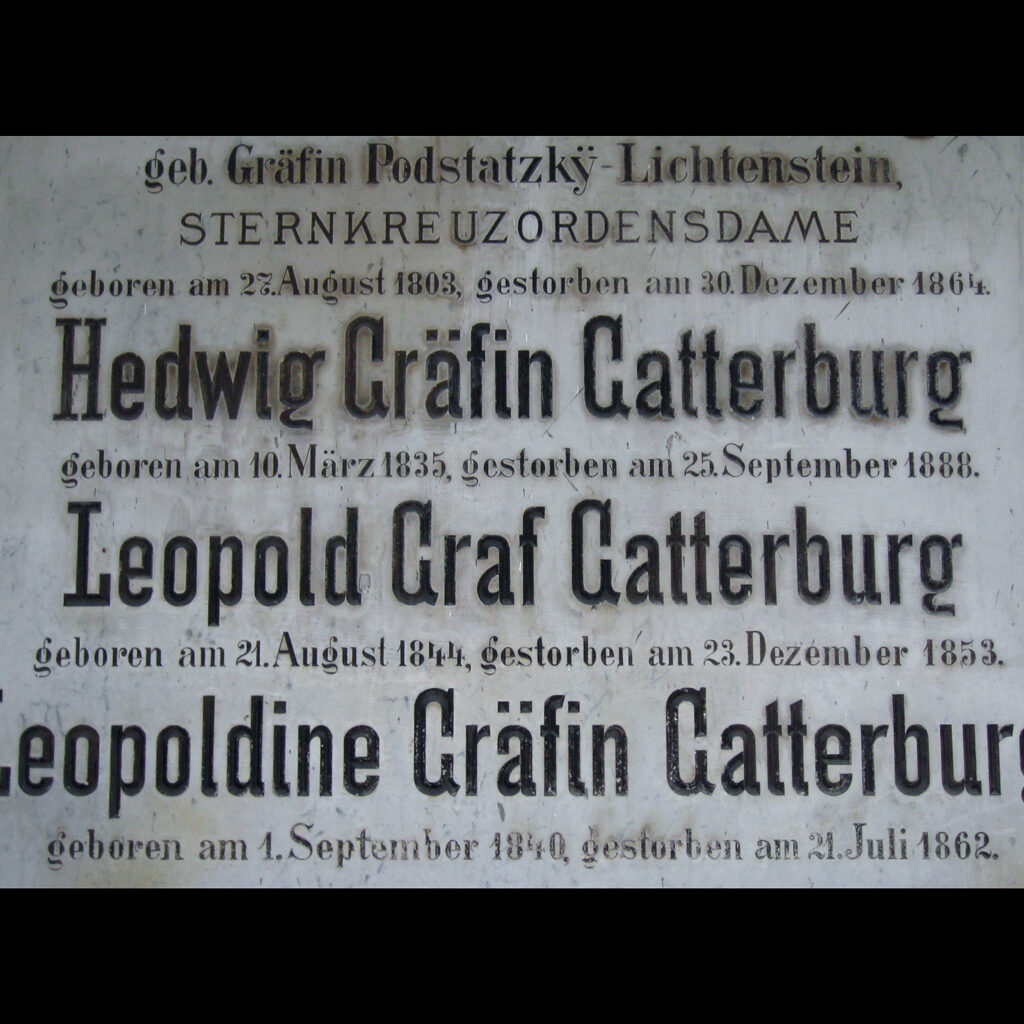

Dahingegangen

Das Gegenteil der Kirmes ist vermutlich der Friedhof. Hier ist nun endgültig Schluss mit lustig, aber typografisch spannend bleibt es trotzdem. Schaut man sich die Sterbedaten auf den Grabmalen an (sofern sie noch zu lesen sind), wirken einige der Buchstabenformen überraschend modern für jene Zeit.

Vernachlässigt

Der Zustand des Bahnnetzes in Deutschland ist desolat. Seit der Bahn-Reform im Jahr 1994 hat die Deutsche Bahn mehr als 5400 Kilometer ihres Streckennetzes abgebaut, inklusive vieler Stationen. Davon betroffen sind auch etliche teils prunkvolle Bahnhofsgebäude oder Stellwerkposten, die im Vorbeifahren aus dem Zugfenster oder beim Aussteigen als Relikte des dort einst regen Bahnverkehrs ins Auge fallen. Doch sowohl die architektonischen Details als auch die Beschriftungen lassen noch einen Hauch der früheren Pracht erahnen.

Nostalgisch

Die Fünfziger und Sechziger Jahre waren die Glanzzeit der Reklame und des Kinos. Erste Wahl für Werbebeschriftungen jener Zeit waren oftmals handgeformte Neon-Schriftzüge. Spätestens seit dem Einzug preiswerter LED-Leuchtelemente sind die aufwendig gefertigten gasgefüllten Glasgebilde zum teuren Luxus geworden. Aber an manch altem Gebäude, das die Zeit überdauert hat, kann man sie noch sehen, an Lichtspielhäusern, Bars oder Geschäften. Die Formen der Buchstaben sind oft ebenso ästhetisch und eigenwillig wie charakteristisch für die Aufbruchsstimmung und den Zukunftsglauben der Nachkriegszeit. Eine meiner Lieblingsrubriken für famose Buchstabenformen. Als Bonus am Ende dieser Galerie noch zwei Fundstücke aus anderen Bereichen, die aber dennoch ihren gestalterischen Ursprung etwa in derselben Zeit haben.

Geschichtsträchtig

Noch älter als »Retro« und zumeist nicht beleuchtet, aber oftmals entweder überraschend gut erhalten oder liebevoll restauriert, finden sich auch abseits von Bahnhöfen und Kinos historische Schriftzüge mit sehr schönen, individuellen und handgefertigten Buchstabenformen. Manche als großformatige Ladenbeschriftungen, manche nur auf kleinen Tafeln oder Hinweisplaketten. Hinschauen lohnt sich.

Verwittert

Darunter fällt der weitaus größte Teil meines typografischen Fotobestandes. Wenn es keinen Grund mehr gibt, eine Inschrift instand zu halten, weil das Geschäft, Restaurant, Hotel, Unternehmen etc. schon lange nicht mehr existiert, sind die Buchstaben dem Zahn der Zeit ausgesetzt. Sie blättern ab, bleichen aus oder werden übermalt und mit der Zeit bleibt nur noch ein kläglicher, aber interessanter Rest zurück. Ich frage mich oft, wie es wohl aussah und zuging an diesen Orten, als die Beschriftungen entstanden, in welcher Zeit das war und welche Geschichten die Buchstaben erzählen würden, wenn sie es könnten.

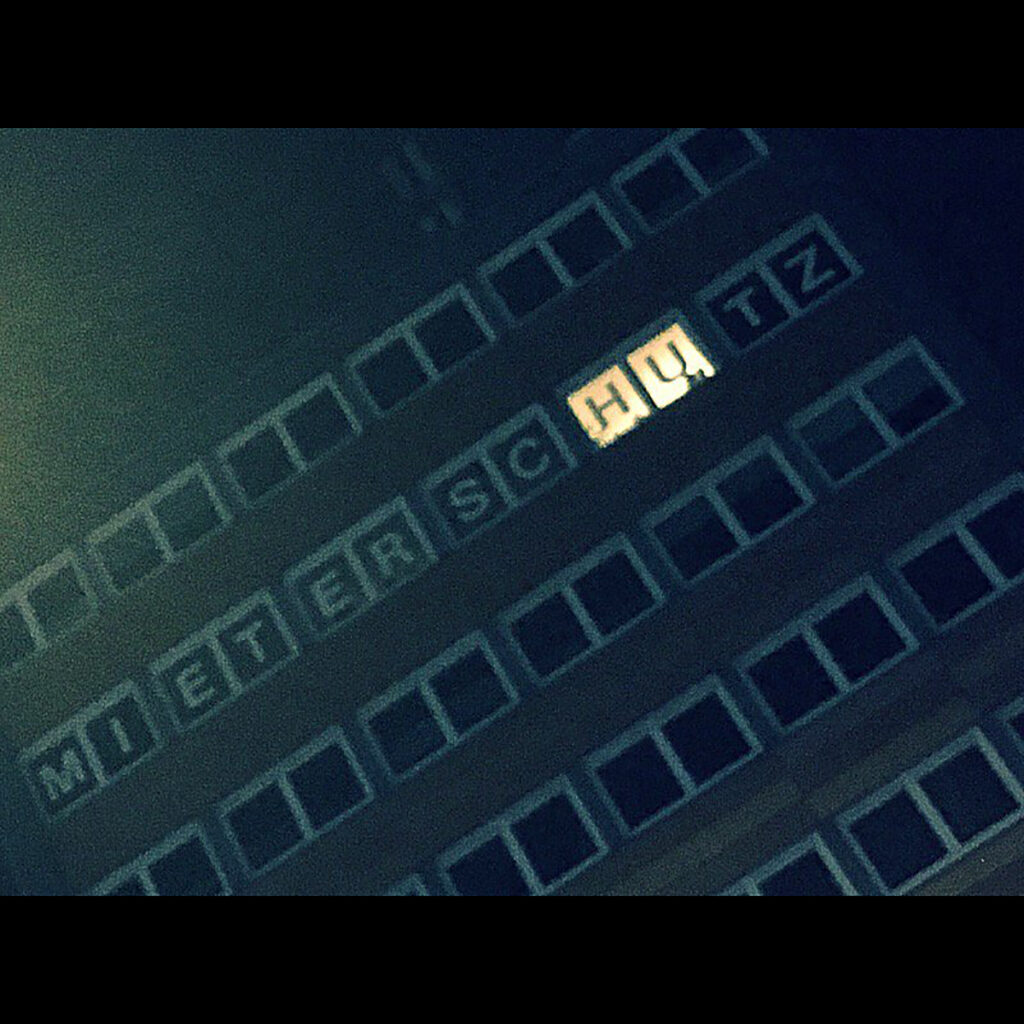

Geisterhaft

Noch unscheinbarer als verwitterte Buchstaben sind die Schriftzüge, von denen nur noch ein Schatten ihrer selbst übrig blieb. Die eigentlichen Buchstabenkörper, Schriftfolien oder Leuchtelemente wurden längst entfernt, vielleicht entwendet, sind von selbst abgefallen oder im Laufe der Jahre komplett unkenntlich geworden. Was bleibt, ist wie nach dem Abhängen eines alten gerahmten Bildes an der Wand nur noch ein Umriss, oft kaum noch lesbar. Buchstabenphantome.

Erheiternd

Manche Buchstabensichtung bringt auch einen stillen Humor mit sich. Keine Brüller oder Schenkelklopfer, aber auf eine gewisse Art kleine typografische Pointen.

Das war die vorerst letzte Galerie aus meinem Buchstabenarchiv. Wer sich die Blogbeiträge mit den Ausbeuten meiner typografischen Fotosafaris durch etliche deutsche und europäische Städte anschauen mag, kann die Links der nachfolgenden Liste anklicken. Es lohnt sich auf jeden Fall, zu Hause und auf Reisen selber mal die Augen offenzuhalten und nach Buchstaben zu suchen, die Geschichten erzählen. Es gibt viel zu entdecken.

Typografische Fundstücke von unterwegs

- Regensburg (Mai 2008)

- Paris (März 2009)

- Prag (Mai 2009)

- Regensburg (Juni 2009)

- Edinburgh (Juni/Juli 2009), Teil 1 von 2 – Teil 2 von 2

- Meißen (Oktober 2009)

- Salzburg (November 2009)

- Brügge (März 2010)

- Amsterdam (Oktober 2012)

- Irland (September 2013)

- Gera (Mai 2015)

- Bremen (Juni 2015)

- Göttingen (November 2018)