Nun sind die Reisewochen vorüber. Als letzte Etappe nach Regensburg und Berlin war nun – mal wieder – Stralsund an der Reihe. Es gab gleich mehrere Gründe, die schöne Hansestadt erneut zu besuchen: Zum Ersten war der Mann gebeten worden, ein Clavichord für das erste Konzert der diesjährigen Greifswalder Bachwoche (13.–19.06.2022) zur Verfügung zu stellen. Zum Zweiten würde genau dieses Instrument bei diesem Konzert von unserer Schweizer Trauzeugin gespielt werden, die wir aus diesem Anlass erstmals seit drei Jahren wiedersehen würden. Zum Dritten war sie nicht nur eigens bereits einige Tage früher nach Berlin angereist, um von dort aus mit uns am Wochenende gemeinsam nach Stralsund in eine schöne Ferienunterkunft zu reisen, sondern hatte auch noch zwei Tage nach dem Konzert »drangehängt«. Zum Vierten hatte der Mann exakt am Datum des Konzerts Geburtstag und zum Fünften und Letzten folgte am Tag danach unser dritter Hochzeitstag und geheiratet hatten wir am 14. Juni 2019 in – Stralsund.

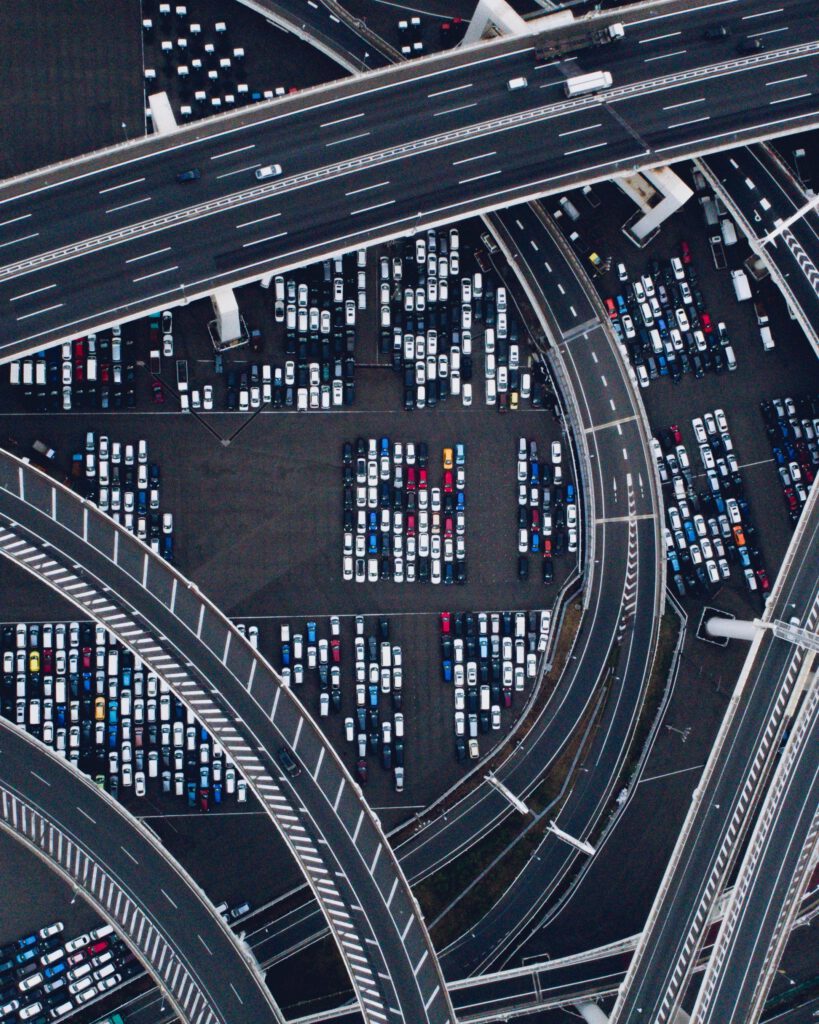

Die Abreise am Sonntag begann etwas unruhig, da das Internet vermeldete, die Straßen in der Berliner Innenstadt seien aufgrund gleich zweier Großveranstaltungen flächendeckend gesperrt. Eine davon war die Fahrrad-Sternfahrt des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) mit zehntausenden angekündigten Teilnehmern. Doch der Mann lotste uns geschickt an den rot markierten Strecken auf Google Maps vorbei; seltsamerweise war tatsächlich auf unserer gesamten Route aus der Stadt heraus sogar auffallend wenig Verkehr. Entweder waren die Berliner aufgrund der eventbedingten Sperrungen vorsorglich gleich reihenweise zu Hause geblieben oder es waren schlicht aufgrund der exorbitanten Treibstoffpreise (trotz »Tankrabatt«) weniger Autofahrer unterwegs. Und so kamen wir nach rund 3,5 Stunden mit nur einer kleinen Autobahn-Stauumfahrung am frühen Nachmittag an unserer Unterkunft an.

Die Begrüßung gestaltete sich etwas unstimmig, ich nenne solche Momente nach einem Album der Talking Heads gern »Sand in the Vaseline«. Vor der Unterkunft erwartete uns der Vermieter des Appartements, ein sonnengegerbter ca.-Mittsechziger. Nachdem er beim Einparken den Tempoherz-Aufkleber am Heck unseres Wagens gesehen hatte, stieg er recht zügig darauf ein. Ob wir auch »so welche« seien, die sich für ein Tempolimit stark machten, die Grünen hätten »es« ja dann bald »geschafft«. Ich versuchte, mit dem Faktenargument zu kontern, dass reduzierte Geschwindigkeit tatsächlich Sprit spare (laut Bordcomputer hatte unser Skoda Kombi erfreuliche 4,8 l pro 100 km verbraucht), aber mir als Antwort nur ein flapsiges »So’n Quatsch!« angeboten wurde, sagte ich nur »Ich denke, bei diesem Thema kommen wir nicht zusammen« und beendete die Diskussion. Überraschenderweise war die Stimmung zwischen ihm und uns danach keineswegs getrübt, er führte uns freundlich durch die Räumlichkeiten und war auch bei weiteren Begegnungen in den folgenden Tagen ausgesprochen entgegenkommend. Vielleicht ist die nachdrückliche Beendigung streitträchtiger Gespräche tatsächlich ein gutes Rezept für gegenseitigen Respekt.

Nach dem Ausladen des Gepäcks nebst dem mitgebrachten Instrument holten wir in der Nähe noch drei Leihfahrräder ab und gönnten uns auf der Sonnenterrasse einer Braugaststätte an der Hafenpromenade ein Willkommensbier. Das Ziel zum Abendessen danach lag in »spitting distance« fast gegenüber, ein vertrauter, sehr guter »Italiener«. Meine Vorspeise beeindruckte mich nachhaltig: eine cremige Kugel Burrata in einem warmen Cherrytomatenragout, gewürzt mit Vanille und Basilikum – so köstlich, dass ich mir vorgenommen habe, dieses Gericht in der heimischen Küche demnächst nachzubauen. Wieder in der Unterkunft, feierten wir dann noch zu dritt in des Mannes Geburtstag hinein.

Am Montag Morgen, nach einem guten Frühstück, hatte ich eine Weile zu arbeiten. Der Mann und die Trauzeugin machten sich kurz nach Mittag auf den Weg nach Greifswald, um das Konzert vorzubereiten, ich wollte zwei Stunden später mit dem Zug rechtzeitig dazustoßen. Die Zugfahrt sollte meine erste unter Nutzung des »Neun-Euro-Tickets« sein. Ich hatte mich etwas verkalkuliert beim Abschätzen der Zeit, die ich für die Fahrradstrecke von der Unterkunft zum Bahnhof benötige und musste nach dem Abstellen des Rades dann ziemlich spurten, um rechtzeitig am Gleis zu sein. Kaum am Platz, fiel mir auf, dass ich den Schlüssel des Fahrradschlosses nicht bei mir hatte, abgeschlossen hatte ich das Rad auf jeden Fall, aber wohl in der EIle vergessen, den Schlüssel abzuziehen. Das Rad stand nicht direkt auf dem Bahnhofsvorplatz, sondern etwas abseits in einer schattigen Ecke mit weiteren Fahrradständern, und so versuchte ich, meine aufkommende Unruhe damit zu beschwichtigen, dass das Rad an dieser Stelle wahrscheinlich in den nächsten Stunden keinem Langfinger auffallen würde.

Das Konzertpublikum war »wohlerzogen« und lauschte der leisen Klängen des Clavichords in der Aula der Universität ohne Husten, Rascheln und sonstige Nebengeräusche. Am besten aus dem naturgemäß sehr »bachlastigen« Programm gefiel mir ein Stück von Pachelbel mit einigen rasend schnellen Tastaturläufen und einmal mehr beneidete ich Menschen wie unsere Freundin, die ein Instrument derart virtuos beherrschen. Gleich nach Zugabe und Schlussapplaus machte ich mich dann aber doch zügig auf die Rückreise, um nach meinem nachlässig abgestellten Rad zu schauen. Glücklicherweise bewahrheitete sich meine Hoffnung und es stand mit im Schloss steckenden Schlüssel nach wie vor am Bahnhof. Glück gehabt!

Abendessen mit rustikaler, guter Küche in der bereits gestern besuchten Braugaststätte, diesmal aufgrund der Abendfrische jedoch drinnen.

Am Hochzeitstag, dem Dienstag, war eine Radtour über Rügen geplant. Eine Herausforderung für unsere Begleiterin, denn sie hatte aus gesundheitlichen Gründen seit über 6 Jahren kein Rad mehr bestiegen, sicherte uns jedoch zu, dass sie – wenn auch mit bedächtigem Tempo – sich wieder dazu imstande fühlte.

Die Tour begann an der Stralsunder Hafenpromenade mit einer Fährüberfahrt zum Rügener Anleger »Altefähr« und von dort aus auf einem ausgewiesenen Radweg, teils mit Schotterstrecken, teils mit betonierten/asphaltierten Wegen, zur geplanten vorläufigen Endstation, der Rügener Insel-Brauerei. Bei sommerlichem, aber frischwindigem Wetter kamen wir gemächlich voran; unterwegs fiel mir am liegenden Stamm einer großen umgestürzten Weide erstmals ein »Schwefelporling« auf – ein essbarer Pilz, der von April bis Juni an toten oder absterbenden Bäumen zu finden ist und der durcherhitzt und zubereitet nach Hühnchenfleisch schmecken soll, weshalb er im englischen Sprachraum auch »chicken of the woods« genannt wird. Mangels eines Schneidwerkzeugs hobelte ich den stattlichen Fruchtkörper mit einer abgelaufenen Kreditkarte vom Stamm, wobei ich noch strauchelte und mir einige leicht blutende Kratzer am Handgelenk zuzog. Aber diesen Preis zahlte ich gerne für diese schon länger erhoffte Pilzfundpremiere. Im Leinenbeutel im Rucksack verstaut, ging es dann weiter.

Die nächste Zwischenstation war die kleine, leider verschlossene »Kapelle Bessin« aus dem Jahr 1482. Da sich unsere Freundin als professionelle Musikerin mit besonderer Begeisterung Alter Musik aus der Zeit um deren Erbauung widmet, war dies ein schöner und thematisch sehr passender Haltepunkt.

Nach der Erfrischung im Biergarten der Insel-Brauerei ging es dann, kräftigem Gegenwind entgegenstrampelnd, über gute Radwege, den Rügendamm und die Altstadt, zwecks wohlverdienter Stärkung in ein gutbürgerliches Lokal am neuen Stralsunder Marktplatz. Ich entschied mich aus einem leicht nostalgischem Geführ heraus für »gebackenen Camembert mit Preiselbeeren« und »Matjesfilet in Aalrauch mit hausgemachter Remoulade, Apfelspalten und Bratkartoffeln«. Wenn schon gutbürgerlich, dann richtig.

Insgesamt kam bei mir während dieses Ausflugs ein echtes »Sommerferiengefühl« auf. Sonne, Wind, Meer, Felder voller Mohn und Kornblumen, der Radelfahrtwind im Gesicht – es war ein Tag wie aus dem Bilderbuch.

Der Mittwoch begann mit einem Abschied: unsere Freundin und Reisegefährtin musste Stralsund verlassen und zurück nach Hause fahren. Der Mann brachte sie vormittags zum Bahnhof und so hatten wir den Rest des Tages dann »nur noch« allein zur Verfügung. Wir beschlossen, abends mal nicht auswärtig essen zu gehen, der Mann besorgte Spargel und Schinken und wir bereiteten alles für einen geselligen Zuhauseabend mit Heimkino vor. Am Nachmittag machten wir noch eine kleinere Wanderung auf Rügen auf der Halbinsel Wampen, durch Wald und über Feld bis zur Küste und beschlossen den Ausflug (natürlich!) mit einem Bier im Freien. Serientipp, auch im Kontext der aktuellen Konfliktlage Europas und der Ukraine mit Russland: die norwegische Serie »Occupied« über eine russische Besatzung des Landes durch Russland aufgrund von Differenzen zur Versorgung mit Gas und Öl – hochaktuell, spannend und mit nervenzehrenden Cliffhangern der Folgen. Zum Zeitpunkt dieses Blogbeitrags vollständig abrufbar in der arte Mediathek.

Vor dem Hauptgang mit Spargel bereitete ich noch den tags zuvor geernteten Schwefelporling zu, mit Zwiebeln angebraten und im Ofen 20 Minuten weitergebacken. Von dem gut 1 kg schweren Pilz blieb am Ende nach dem Putzen noch gut die Hälfte übrig, denn da er schon etwas älter war, gab es im Inneren bereits einige zu feste Bereiche, die minder gut schmecken sollen und daher sortierte ich sie aus. Geschmacklich war der Rest aber ausgesprochen schmackhaft. Fände ich erneut einen solchen Pilz, würde ich beim nächsten Mal ausprobieren, ihn tatsächlich anstelle des Hühnerfleisches zu einem indischen Hühnercurry zu verarbeiten. »Chicken of the Woods Korma« oder so.

Die zweite bemerkenswerte Wanderung während dieser Tage fand am Donnerstag statt. Mit dem Rad fuhren wir gut 9 km zum »Pütter See«, wo der fußläufige Teil der Tour begann. Laut Wandernavi des Mannes sollten wir eine Weide überqueren, die wir zwar umzäunt und mit einem Gittertor verschlossen vorfanden, das sich aber mit einer Klinke problemlos öffnen ließ. Nach 100 Metern bemerkten wir etliche Rinder beim Grasen, die neugierig in unsere Richtung sahen, darunter auch einige imposante pechschwarze Stiere mit durchaus beeindruckenden, langen und spitzen Hörnern, die uns beim etwas bangen Entlangschleichen dicht am Zaun des Geländes dauerhaft und misstrauisch musterten. Ich weiß nun ziemlich sicher, wo das Wort »stieren« seinen Ursprung hat.

Die Wanderroute ging gleichermaßen urwüchsig weiter. Am Ende der Weide mussten wir über einen niederliegenden Zaunabschnitt und durch ein Brennesselareal steigen (mit langen Hosen, glücklicherweise), dann setzte sich der Weg fort über einen beidseitig von Wasser und Schilf begrenzten Damm. Wir überkletterten umgestürzte Bäume, suchten Durchgänge zu wegsamen Pfaden an dicht bewachsenen Waldrändern, sahen unheimliche, knorrige Baumriesen, umgingen ein großes Getreidefeld und entdeckten eine quadratmetergroße Stelle dicht bewachsen mit vollreifen Walderdbeeren, die uns zu einem ausgiebigen Snack verführte. Auf der gesamten Strecke begegneten wir keinem einzigen Mensch, obgleich wir etliche wilde Wege mit schwachen erkennbaren Fahrrinnen bewanderten, die wohl gelegentlich Nutzfahrzeuge befuhren.

Auf dem Rückweg versuchten wir, die erneute Querung der Viehweide vom Anfang möglichst zu vermeiden und fanden einen schmalen Trampelpfad, der allerdings von fast mannshohen Gräsern beinahe zugewuchert war. An den Fahrrädern angelangt, zeigte sich die »Ernte«: unzählige Zecken, vor allem auf der Hose. Da ich vorangegangen war, hatte ich die meisten abgestreift und entfernte noch vor dem Zurückradeln ein rundes Dutzend von meiner Kleidung, im weiteren Verlauf des Tages weitere fünf bis sechs und in den Tagen bis zur Abreise musste sogar die stets mitgeführte Zeckenpinzette noch einige Male zum Einsatz kommen. Wohlweislich hatte ich mich, im Herbst 2021 beginnend, 3fach gegen FSME impfen lassen und da eine Zecke zunächst gut 24 Stunden auf dem Körper des Wirts umherkrabbelt, bis sie den idealen Bissplatz gefunden hat und selbst nach dem Festsetzen noch gut 48 Stunden vergehen, bis ggf. Borrelioseerreger in die Saugwunde gelangen, ist bei rechtzeitiger Selbstuntersuchung und Entfernung der Blutsauger das Risiko für Infektionen vergleichsweise gering.

Trotz dieser Unbill war das jedoch erneut eine Wanderung mit »Sommerferiengefühl«. Oft streifte ich als Kind allein oder mit Freunden durch die Natur, fing Kaulquappen, beobachtete Tiere, sammelte Pilze und Pflanzen, naschte Beeren oder erkundete wild zugewachsene Pfade. Dieser Tag war einer, der solche Erinnerungen wieder aufleben ließ.

Fürs Dinner – nach dem obligatorischen Wanderbelohnungsbier – wählten wir ein vertrautes Lokal mit feinerer Küche als in den Tagen zuvor und ich genoss zwei köstliche Gänge – was genau es war, habe ich in der Fülle der (kulinarischen) Eindrücke dieser Tage inzwischen leider schon wieder vergessen und auch das obligatorische Tellerfoto ist an diesem Abend irgendwie unter den Tisch gefallen. Aber gut war’s, so weit reicht die Erinnerung noch.

Freitag, der vorletzte Stralsundtag, war wieder etwas geruhsamer. Ausschlafen, frühstücken, etwas arbeiten und am Nachmittag nochmals Aufbruch nach Rügen zu einer Wanderung entlang des »Gelben Ufers«, einer am Meer aufragenden Sand-Steilwand, in der zahllose Schwalben nisten. Die größte Strecke des Weges kann man aber am steinigen Strand am Fuße der Wand zurücklegen. Beim Gehen auf den lose überienanderliegenden großen Steinen muss man sehr konzentriert darauf achten, wohin man tritt, aber am Strand finde ich das sogar toll – unebene Wegstrecken durch Wald und Flur zwingen dazu, permanent auf den Weg zu schauen, obwohl es ringsum viel Interessanteres zu sehen gäbe. Bei einer Strandwanderung ist aber genau das, was direkt vor den Füßen liegt, das Interessanteste: Muscheln, Tang, Strandgut, bizarr geformte oder buntgeäderte Steine. Auch an wegsameren Stränden schaue ich beim Gehen eigentlich am liebsten auf die angeschwemmte kleinteilige Welt, die zu meinen Füßen liegt.

Auch an diesem Abend wurde »zu Hause« gegessen: Auf dem Gelände der Insel-Brauerei (man ahnt, wozu) bietet auch ein Räucherfischladen frische Ware zum Kauf an und mit einer Tüte Kartoffeln zum Backen aus dem benachbarten Hofladen und einem improvisierten Frischkäsedip wurde daraus später ein vorzügliches Mahl.

Nach den vergangenen, zwar sommerlichen, aber nicht allzu warmen Tagen hielten am Samstag dann auch endlich wärmere Temperaturen Einzug in der Region. Ich war etwas früher aufgestanden, um ein terminlich pressierendes Programmheft für ein Konzert zu gestalten und nach dem Frühstück schlug der Mann vor, man könne heute doch einmal einen Badestrand aufsuchen. Die Sonne lockte die Menschen in Scharen ins Freie und die übervollen Straßen, Parks und Strände in und um Stralsund riefen nach einer Alternative mit weniger Gewimmel. Und erneut sollte diese sich auf Rügen finden. Ausgehend vom kleinen Küstenort Lauterbach (hallo, Karl!) wanderten wir durch das überaus idyllisches Waldgebiet »Goor« auf dem »Pfad der Muße und Erkenntnis« zu einem winzigen, menschenleeren Sandstrand, auf dessen flachem Wasser Schwäne paddelten und das genau die richtige Temperatur für eine Erfrischung nach dem zurückgelegten Weg hatte. Erfahrungsgemäß sind Strände an Seen, Flüssen und Meeren oft um so spärlicher besucht, je weiter entfernt die nächste Autoparkmöglichkeit liegt. Und so bestätigte sich diese Beobachtung auch hier. Perfekt!

Nach dem naturnahen Bade ging es dann zurück, den schmalen Küstenweg entlang, zurück in den Ort. Unterwegs konnte ich von einigen Strandkiefern noch zwei Handvoll junge grüne kleine Kiefernzapfen sammeln, die ich, in Zucker eingelegt, zu einem aromatischen »Honig« verarbeiten wollte. Nach dem (Überraschung!) folgenden Tourenbier besuchten wir erneut das italienische Lokal vom ersten Abend (Burrata!) und beschlossen dann »chillend« den letzten Abend in der Unterkunft.

Abreise am Sonntag, letzte Mitbringsel-Einkäufe in diversen lokalen Geschäften und eine weitgehend reibungslose Autofahrt zurück nach Berlin. Unterwegs stieg die vom Bordcomputer gemessene Außentemperatur zusehends. Waren es in Stralsund am Vormittag noch frische 18 °C, erhöhte sich dies bis zum Eintreffen in Berlin auf satte 37 °C. Nach dem Halt an einem reichlich betonierten Rastplatz kurz vor dem Ziel zeigte der Temperaturmesser sogar rekordverdächtige 40,5 °C. Das Ausräumen des Gepäcks nach der Ankunft war dann auch eine ziemlich schweißtreibende Angelegenheit. Doch offensichtlich hatten wir exakt den Peak der Hitzewelle getroffen, denn schon am späteren Nachmittag kühlte die Luft in der Hauptstadt wieder auf angenehmere 23 °C ab.

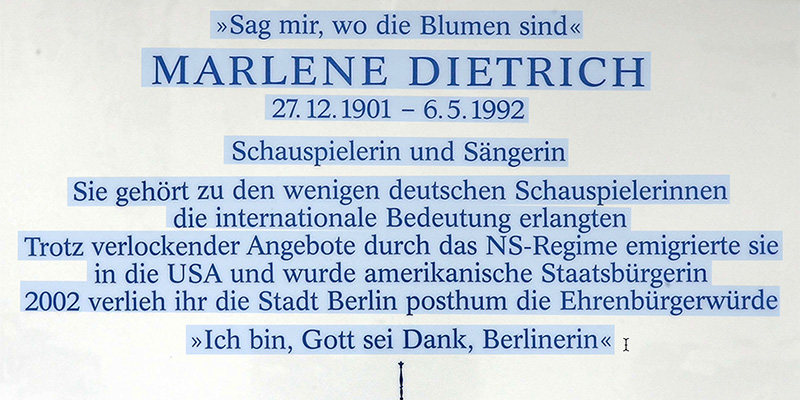

Nach dem Akklimatisieren (im wahrsten Sinne des Wortes) sorgte ein Spaziergang nach der langen Fahrt noch für etwas Bewegung. Und am Ziel, dem Straßenbräu-Ausschank, stießen wir dann noch einmal auf den hinter uns liegenden wunderschönen Ostseeurlaub an.